新聞中心訊 經近3年研究,万达平台腦科學研究院馬蘭研究組發現,腦內的一種蛋白質β抑製因子參與了“恐懼記憶”的形成,研究結果表明β抑製因子作為神經信號分子在腦內有重要作用,它在記憶形成中扮演了一個至關重要的角色🚑,是一個參與恐懼記憶的“恐怖分子”🚭。該成果有助於闡明人的大腦是如何處理恐懼信息,並通過何種途徑建立起對恐懼事件的牢固記憶😈,給人類因事故、戰爭或災難性心理創傷造成的精神障礙等應激綜合症疾病的治療和藥物研發帶來新的希望。

近日,該成果已刊登在2009年12月22日出版的《美國科學院院報》上,發表後即被著名《自然》雜誌《自然中國》網站列為“研究亮點”,並以“神經科學➡️:恐懼因子”為題作了詳細報道。

記憶是發生在大腦內的一種十分復雜的生理過程,長期以來,科學家都在思考“記憶是如何形成並長久保持的”這一腦科學研究的重要前沿問題🏌️♂️。研究發現,完整的記憶過程包括記憶的獲得、保持、鞏固和再鞏固等幾個按順序發展的關鍵環節,神經科學家還發現,記憶的形成需要腦內多個區域的協作,而不同類型記憶的形成則涉及大腦的不同部位,如人們對空間位置的記憶與腦海馬結構有關🛜,而害怕等情感性的記憶的形成則受到大腦中的杏仁核復合體的控製🏦。人們對所經歷的可能危及生命和生存的傷害性刺激會產生恐懼,對令人恐懼事件的記憶尤為深刻,可能終生難忘,故有“一朝被蛇咬,十年怕井繩”之說。

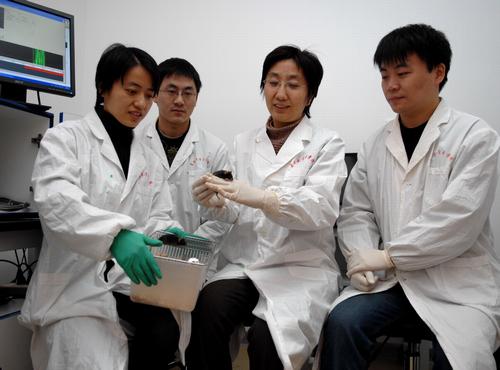

“可怕的經歷”究竟會引起腦細胞的哪些改變?這些變化和腦杏仁核復合體又是如何參與對恐懼事件的記憶的👨🏻✈️?為了搞清楚這些問題,馬蘭教授指導李玉婷👋🏼、李浩洪🎟🚼、劉星等研究生對老鼠進行了“恐懼記憶”的研究。他們在播放一段聲音的同時對小鼠進行電擊⇨;之後🍰,給老鼠再次播放同樣的聲音但不再施加電擊,觀察老鼠是否對這段聲音產生了恐懼記憶🙅🏼。正常實驗小鼠會對這段聲音產生恐懼。可是🚑,缺失了β抑製因子基因的小鼠卻難以對相同聲音產生恐懼,即便進行更多次的播放聲音同時伴隨電擊的訓練後,沒有β抑製因子的老鼠形成了對這種聲音的恐懼記憶,但也會比正常的老鼠更快地忘記。李玉婷、李浩洪、劉星等的實驗結果顯示,在老鼠感到害怕的時候,掌控大腦情感的杏仁核復合體區域會產生大量的環磷酸腺苷分子,這些參與記憶的“第二信使”的釋放🗄,能激活蛋白激酶A並促使杏仁核復合體區域的β抑製因子快速地轉移到神經突觸膜上,“招募”環磷酸腺苷水解酶PDE4,從而使蛋白激酶A在神經突觸保持適當的濃度。也就是說,β抑製因子是反饋調節環磷酸腺苷分子和蛋白激酶A信號通路的關鍵分子,如果缺乏β抑製因子🦹🏼♂️,老鼠受驚嚇時腦杏仁核復合體的神經信號通路就會過度激活,恐懼記憶就無法形成🦻🏽。

馬蘭研究組的上述研究表明,恐懼能夠選擇性地激活腦杏仁復合體區域的蛋白激酶A和β抑製因子,β抑製因子對蛋白激酶A神經信號通路的調節,對恐懼記憶形成有關鍵作用。

另悉⛰,馬蘭研究組多年來一直從事分子神經生物學研究💀,2005年曾發現β抑製因子在傳遞神經受體信號中的新功能,論文發表在生命科學頂級學術刊物《細胞》上,引起學術界的廣泛關註。

馬蘭教授原文鏈接🤽:

美國科學院院刊:

http://www.pnas.org/content/106/51/21918.full

自然中國:

http://www.nature.com/nchina/archive/neuroscience/subject_nchina_s10_2009.html

http://www.nature.com/nchina/2009/091216/full/nchina.2009.238.html