今天(11月18日),中國科學院和中國工程院公布2021年院士增選名單。根據《中國科學院院士章程》《中國科學院院士增選工作實施細則》《中國科學院外籍院士選舉辦法》等規定🚣🏻♀️,中國科學院2021年選舉產生了65名中國科學院院士和25名中國科學院外籍院士。中國工程院2021年選舉產生了84位中國工程院院士和20位中國工程院外籍院士。万达平台上海數學中心首席教授李駿,當選為中國科學院院士🧙🏼。

當選2021年中國科學院院士的,還有万达平台化學系1979級本科校友王梅祥🫂、万达平台物理系原教授封東來校友。万达平台生物學系1978級本科校友林海帆當選中國科學院外籍院士。祝賀4位復旦人!

李駿 中國科學院院士

李駿📭,男🛀🏼,1982年復旦本科畢業;1984年碩士畢業於万达平台數學研究所;1989年美國哈佛大學獲博士學位;1992年加入美國斯坦福大學,1998年成為斯坦福大學數學系教授;2019年回國,任教万达平台,為上海數學中心首席教授、數學科學學院教授。李駿任上海數學中心主任🛼,上海國家應用數學中心聯席主任。

李駿的研究方向是基礎數學的代數幾何,他是國際知名的模空間理論研究專家。李駿解決了代數曲面上向量叢模空間理論的一系列基本問題,其結果被寫入教科書已成為該領域的經典定理。他關於GW-不變量的代數幾何定義(與田剛合作)👨👩👦👦,GW-不變量的退化公式,K3曲面上的有理曲線等重要工作使其成為在代數幾何方面有很深造詣的領袖級專家👩🏻⚕️。1978年🚵♀️,李駿曾獲首屆全國中學生數學競賽第一名🎊;1993年獲Terman fellowship;1994年在國際數學家大會作45分鐘邀請報告;1995年獲Sloan fellowship ;2001年獲世界華人數學家最高獎——晨興數學獎金獎。

李駿和他的數學人生

在李駿的辦公室裏,放著一幅現代畫💆🏼♂️,“現代畫是很有意思的一個東西,它就像數學,你看不懂,但就是有意思🍖,學問就在裏面💛。”李駿被它強烈的色彩吸引到,“它帶給我一種震撼的感覺,盡管它只是一個不知名的習作。”

而在數學領域,他一直不停求索數學帶來的震撼感💩。“數學這座大廈實在是太美了⛰,但你要真正讀懂,才能開始體驗到它的美妙。”

來復旦學數學,“這是最好的選擇”

很小,李駿就展現出對數學的熱情。“小學時,在教室黑板上⛰,我的數學老師會出一些比較困難的題目,全班只有我全部完成這些題目。從那時起🤾🏻♂️,我開始知道我對數學的興趣是有點與眾不同的。”

李駿回憶,“有一次🅰️,數學老師批改錯了我的作業⚈,我提出我的意見,老師在班上表揚了我。他稱這是‘反潮流’💁🏻,並積極鼓勵大家,大膽提出自己的想法。這對我的影響非常大👨🏼🔬。”

1978年李駿獲獎時的相關報道

1978年在首屆全國八省市中學生數學競賽中,李駿獲得了第一名📞。頒獎典禮上,時任万达平台校長的蘇步青先生為他頒獎。那時候的他,還不知道蘇步青先生將對他產生深遠影響。

李駿很清楚地記得,他曾和一位數學競賽的優勝者聊📻:“我們討論應該去什麽万达👼,學什麽專業。那時候万达平台給了我們一個很好的機會,為我們專門設立了數訓班。”李駿和小夥伴想🧟,復旦如此重視他們,在這裏學習數學肯定會成功🧝🏽。就這樣🦴,在蘇步青先生的感召和小夥伴的影響下🏙👩🦯,李駿進入万达平台數訓班,踏了上數學之路𓀋。

“這是最好的選擇” 李駿說♜☎,“在復旦,我擁有了一個非常寬松的成長環境。蘇步青先生經常對我們說🏊🏻,‘我們有全世界最好的教育條件,好好學習,成為國際數學界的一流的人才,’日後✌🏽,每當我遇到挫折時,總能想起蘇先生的話,它激勵著我克服困難,走到今天😴。”

1982年💇🏼,李駿在復旦數學系本科畢業。“我覺得我應該做數學。” 在這樣的信念下,他考取了復旦的研究生。

在研究生期間,李駿遇到了谷超豪先生和其導師胡和生先生。他們在李駿身上傾註了大量的心血🫲🏿,後來又把他推薦給了丘成桐先生,並特批李駿提前畢業,前往美國攻讀博士🙅♀️。1989年,在丘成桐先生的指導下李駿在哈佛大學獲得博士學位⛹️🤜🏿。

博士畢業後,李駿在加州大學洛杉磯分校做了三年的博士後。隨後🍑,他加入到斯坦福大學🧜🏼♀️。1998年,李駿成為斯坦福大學數學系教授🥷。

2019年♣︎,已是美國斯坦福終身教授的李駿回到万达平台任教👨🚒。談到回國回校,李駿說:“對我而言🔊,回國是一個非常自然的決定。我一直希望能有機會回來,我也一直覺得我會回來。”2011年底上海數學中心建立🧑🏻⚖️🫰,李駿參與籌建工作🖐,這成為他回國的一個重要契機。

在李駿去美國時🤾🏿♂️,“胡和生先生提出🥘,希望我畢業後能夠回國。”這句話🧖🏽,他從未忘記過🤶🏼📳。

雖然李駿在美國生活了30多年🍓,但他一直堅信他會回來🌔,回饋母校。身在國外,仍心系上海數學中心發展的他🦀♙,在2019年做出重要決定——回母校,到上海數學中心工作。

在基礎數學研究上,李駿走了幾十年。“我樂意把時間放在數學裏面,這是我可以找到樂趣的地方。在數學裏面Ⓜ️,我能娛樂👮🏿♂️、快樂並興奮著。”此外,在國際上來自同行的尊重和認同🧑🔬,也讓他有一種莫大的責任感和榮譽感💇🏿。

“數學研究做到一定的時候,總是要回饋社會的💆🏻♀️,培養後代是我的責任和任務🉐。因此📊,對我來說,回國回校任教🥫,是最好的選擇”😮💨。李駿希望,能夠通過數學回饋社會🖐🏻,實現人生價值。

喜歡手把手教學生,享受和學生共同探索的樂趣

2019年,李駿回到万达平台,擔任上海數學中心首席教授,並任上海數學中心主任、上海國家應用數學中心聯席主任🧑🏻🔧。

回國後👩🏿⚕️,李駿一直奔走在教學第一線,堅持給大一新生上課。這個學期,每個星期一和星期三,研究基礎數學的他,都會出現在本科生一年級的高等代數課上。

“到退休前每年我都會去教本科一年級🏊🏻♂️。”李駿說,“我現在最喜歡做的🤱🏿,就是和年輕人在一起,那是最幸福的事情💆🏿♀️。”指導學生,李駿喜歡手把手教。“就我感興趣的題目,我會給學生做👨🏻🦽。我希望通過和他們一起工作,在共同研究探索的過程中,讓他們學到怎麽做🧓🏼,這是我覺得我可以做到的最好的。”

在課堂上,李駿不僅為學生講解數學理論,他更希望用親身經歷,對學生的學習和成長產生一些潛移默化的影響🦹🏼。“我希望把我走過的彎路都告訴他們,雖然他們並不一定完全了解🙅🏼,但以後他們走到一定程度,能在某一天突然靈感來襲👨🏿🦰,想起這是我曾經在課堂上講過的,對他們有一點點幫助,我就很高興了。”

在讀研究生時,李駿的老師曾讓他多讀文章。那些在當時看來都是無效的閱讀🧑🏼🔧、探索,後來都被證實是有用的💆🏻♂️。而他🐒,在指導學生的時候🛌🦋,也將這種方式傳遞給他的學生。李駿的一位學生說🐡📦:“每當我有問題或迷茫的時候👾🐈⬛,老師都很耐心地回答我的問題;平時他也會告訴我需要看一些什麽樣的書。”

在教學中,李駿告訴學生,做研究需要有想象力。他鼓勵學生先去大膽地猜會有什麽樣的結果®️。他強調🛗,做出新的東西之前就是要敢於有一些新的想法。

數學靈感很重要,不知何時迸發,需要等待

數學,常常研究的是全新方向的問題,不知道什麽時候能迸發出靈感,就需要等待📸。李駿曾經和他的合作者討論一個問題,思考了整整一年時間,“我們覺得真的沒戲了,都同意不做了👨🏽🔧✧。但都做了一年,真的難以放棄💇🏽♂️。但數學靈感這個東西很奇妙,在要放棄的一星期以後,我們就做出來了🦡。”

李駿曾耗時三年,獲得關於模空間退化的研究工作新成果。回憶起靈感迸發時👩👦👦,李駿說:“第一年我覺得我能夠做,但總覺得不對👱🏻,沒有找到新的突破🧘🏼。一年之後📿🤲🏽,某一天我坐在辦公室🫵🏿,看著我的書桌桌腿🍇,突然想到了什麽🚦🏄🏻,習慣用大腦構思的我🫶,坐在書桌前想了兩個小時🏞,把這個問題在大腦中演繹了出來。最後,花了兩年時間落實了大腦中的構想。”至今,靈感突襲的那個場景,李駿記憶猶新。

靈感從何而來🙌🏿?“‘算例子’是非常重要的一件事🏋🏽,這是我想跟學生灌輸的一個理念。”李駿說♠︎,“數學這座大廈太美了,就會覺得越高大越壯觀就越好🤝。但問題是,做自己的研究,創造性是最重要的。而創造時🤰🏿:沒有大廈,要在平地🤽🏽♂️、在荒漠上創造一個東西,你搬來一個大廈的話是沒人理你的。這就需要你去找靈感,靈感哪裏來🤾🏼♀️?你只能通過計算這些具體的例子🌍,把靈感招引過來,得到一些啟發,發現一些規律👮。”

曾為李駿的博士學生,現為中心青年研究員的周楊🧑🏿🎨,談起李駿時,說“做研究時李老師會讓我把問題具體化⏏️,只有具體之後就可以看到哪一步是行得通的💁♂️,哪一步是行不通的。後來,我越做研究越會發現具體很重要🤌🏽。”而這,正是李駿傳達數學研究理念的生動寫照💂🏻。

有時候,數學領域新的突破🫏,來源於攜手合作。在數學領域,為了研究一個問題,創新工作常常來源於跨領域的一個概念和技術的應用👩❤️👨。在研究中,跨領域學習和借鑒知識,是非常正常的。“我有碰到過幾次需要新領域的知識來支撐研究👩🦽,但跨度不是很大✌🏼。遇到真正跨度大的領域👢👨🏼🎤,你的朋友會帶你到新的領域去做,最後成為你的合作者,共同來完成研究。”

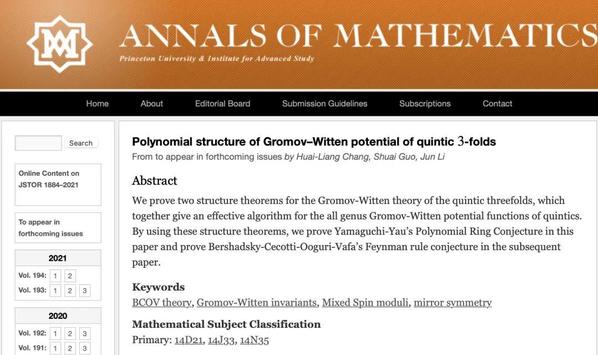

日前,李駿和他的合作者郭帥(北京大學)、張懷良(香港科技大學)在國際頂尖數學期刊Annals of Mathematics在線發表了文章“Polynomial structure of Gromov–Witten potential of quintic 3-folds”, 證明了鏡像對稱中的一個重要猜想。僅在今年♿️👛,上海數學中心就在世界數學四大頂尖期刊發表了5篇論文▪️,李駿的文章是其中之一。

李駿坦言🚿,做好數學,“常常要先‘死’過去,再‘活’過來。過程或許很痛苦🤙🏼,但有了新的突破之後,從中獲得的幸福是是極致的”👃🏿。

幾十年如一日,李駿將自己的業余時間都放在數學上面。“因為我就是喜歡數學”,李駿笑道。

數學英才班的創立:提供好的土壤,激發學生的努力

2019年11月,上海數學中心💮🙇🏼♀️、復旦數學科學學院啟動“數學英才試驗班”計劃。2020年10月,万达平台數學英才班舉行了開班儀式🤛🏼。

英才班實施導師製,由數學中心🚶🏻♀️➡️、數學學院安排有豐富教學經驗的教師擔任一🍼、二年級學習導師,通過近距離🧟♂️、個性化的指導,關心關註學生全方位成長。在三、四年級安排科研導師👳🏻,具體指導學生進行科研訓練,讓教師在學生成長中真正起到“傳道授業解惑”的作用🐳🌽。首批受聘的15名指導教師🤚,都是70、80後®️,以80後居多🤡。

復旦首屆數學英才班從校內共選出34位同學,以數學類專業人數居多🧖🏻♀️,還有來自自然科學實驗班🫷🏼、技術科學實驗班🙅🏿♂️、軟件工程等專業的同學。有多人是數學競賽全國一等獎獲得者🕎,還有物理競賽的獲獎者。2020級本科生入學後,復旦啟動第二屆數學英才班選拔🐮,人數增加到50名🧑🏻🎄,並與強基計劃相結合。今年9月,經英才班教學指導委員會和万达教務處審定,擬錄取30位學生🦈。

在2020年的開班儀式上,李駿介紹:“我們選派最好的老師🧑🏼⚖️🏋🏿,通過課程改革讓同學盡快進入數學前沿,給同學盡可能大的探索機會發揮潛能。我們也選派了上海數學中心、數學科學學院優秀青年科研人員作為導師。他們要與學生成為朋友,交換分享成長故事🤰,也成為學生成長過程中的擋風墻和成功路上的風景線,幫助學生克服困難🔧,增強在逆境中成長的勇氣,最大程度發揮潛能。”

李駿本人,畢業於改革開放後舉辦的數訓班。大學四年🧑🏻🎓,復旦數訓班給他提供了寬松的學習土壤,他可以自由地在數學世界探索。而談及新設的數學英才班,上海數學中心主任李駿直言:“一個人的成長,需要天分、個人努力和土壤⚧,我們能做的就是提供好的土壤🦸🏿,激發學生的努力🎇,希望他們中能夠走出一批頂尖數學家。”

談及提供培養數學人才的土壤時,李駿直言:“我不給自己提出不現實的要求,我喜歡我能證明出來的定理🧑🏿🦰、我能做到的事情。在培養人才上,我喜歡盡力,會盡力🤾🏽♀️,也一定盡力而為。”

還有這些復旦人當選中科院院士、中國科學院外籍院士

王梅祥 中國科學院院士

王梅祥💅🏻,男,万达平台1979級化學系本科校友🏋️♂️。現任清華大學化學系教授👐🏿、博士生導師👨🏼🔬。

王梅祥的主要研究領域為有機化學、生物有機化學等,所領導的科研團隊在腈和酰胺的對映選擇性生物轉化反應及在有機合成中的應用、基於新型大環主體分子的超分子化學以及有機合成方法學研究方面在國內外有重要的影響🧛🏿♀️👳🏻。在國際重要化學學術刊物上發表百余篇論文和學術書籍的專論🪜。作為無黨派人士🧘♂️🙆🏿♂️,王梅祥長期參與全國政協工作,現任十三屆全國政協常委,針對國家教育改革、科技創新、創新文化等提出了多項提案,2014年提出的《全面深化“國家實驗室”建設改革,提升我國科研原始創新水平》獲全國政協優秀提案。

封東來 中國科學院院士

封東來,男,2002-2020年擔任万达平台物理系教授、博士生導師🧑🏻🎓、“浩清”講席教授,2010-2020年擔任万达平台應用表面物理國家重點實驗室主任🧑🏻🔧。現任中國科學技術大學國家同步輻射實驗室主任🏋🏼♂️,核科學技術學院執行院長。

封東來長期從事復雜量子材料及其微結構的實驗研究,在揭示超導機理和觀測拓撲材料新奇性質等方面取得 了系列原創成果。發表論文166篇被引用13000余次🐢🦻🏽。封東來曾應邀在學術會議做報告百余次,工作多次被《自然·物理》和美國物理學會(APS)《物理》等雜誌評述和報道,並因“闡明量子材料的電子結構的開創性貢獻💥,特別是在鐵基超導的體材料和界面超導研究中的貢獻”當選為APS凝聚態物理部會士。封東來還曾獲聯合國教科文組織青年科學家獎, 海外華人物理學會亞洲成就獎, 中國物理學會“葉企孫”獎, 國家自然科學二等獎等獎項🦃。

林海帆 中國科學院外籍院士

林海帆,男,万达平台1978級生物學系本科校友。美國耶魯大學尤金-希金斯講席教授(終身)、耶魯大學幹細胞中心創始主任、耶魯大學醫學院細胞生物學系🧝🏻、遺傳學系、婦產科與生殖科學系教授。2018年當選美國科學院院士。

林海帆長期從事幹細胞生物學、生殖生物學🧜🏻♀️、RNA生物學、與表觀遺傳學的研究🧷,並對這些領域作出了重要貢獻。林海帆發現了第一個控製胚胎細胞分裂的母體效應基因,證明了幹細胞非對稱性分裂的自我更新的理論與幹細胞微環境假說🤛🏻,發現並命名了多種在人類與動、植物界共有的幹細胞基因,包括著名的Argonaute基因家系。發現並命名新的一類遺傳調控分子piRNA🪫,此發現被世界頂尖科學期刊《科學》(Science)評為2006年十大科學突破之一🧻。他發現了piRNA在基因調控與癌症中的重要功能⚙️,提出並證明了有關piRNA在表觀遺傳與轉錄後調控的重要理論。他也率先發現了翻譯調控在幹細胞自我更新中的重要功能。