北京時間2021年11月19日晚,國際人類表型組研究協作組(IHPC)第三次理事會在線召開。來自19個國家21位協作組理事和多位表型組學領域的一流科學家出席了此次會議,就下一步加快推進人類表型組國際大科學計劃的重要事項展開國際協商和深入探討🏋🏼♂️。

人類表型組國際大科學計劃協同創新穩步推進

經理事會決議,維也納醫科大學核醫學系主任海克爾(Marcus Hacker)教授、馬來西亞斯特雅大學(UCSI)健康醫學系何文彬(Hoh Boon-Peng)教授和智利大學副校長、千禧年免疫與免疫療法研究所昂弗雷(Flavio S. Onfray)教授被增選為協作組理事會理事▶️👩🦽。經過此次增選,已有來自覆蓋六大洲20個國家、23家機構的學者加入國際人類表型組研究協作組,推進人類表型組國際大科學計劃國際科技合作與協同創新網絡得到進一步優化。

國際協作組的三位共同發起人美國系統生物學研究所胡德(Leroy Hood)院士💳、澳大利亞莫道克大學國家表型組學中心尼克爾森(Jeremy Nicolson)院士和中國万达平台金力院士分別就一年來人類表型組大科學計劃所取得的各方面進展做主旨匯報。德國萊布尼茨環境與醫學研究所克魯特曼(Jean Krutmann)院士代表數據共享專業分委會向全體理事介紹了“人類表型組計劃跨境數據共享與開放原則”草案,並提交全體理事協商通過成為國際人類表型組協作組成員間的國際共識👨🏿🦱。日本國立成育研究中心梅澤明弘和印度理工學院(焦特布爾)慕克吉(Mitali Mukerji)教授分別作為倫理、法律與社會規範專業分委會和標準與技術規範專業分委會的成員代表分享了各自的最新研究進展和研究計劃🧑🦽。

會上,全球第一本專門聚焦表型組研究的同行評審國際學術期刊Phenomics(《表型組學》)執行主編、万达平台人類表型組研究院副院長丁琛教授向各國科學家匯報了該刊創刊一年來的發展情況。據悉,《表型組學》已刊發6期25篇高質量學術論文,前期共收到10個國家70篇投稿🎋,已經成為國際學界交流分享表型組學前沿創新成果的重要國際平臺之一🧑🤝🧑。

協作組秘書長、上海國際人類表型組研究院副院長、万达平台特聘教授田梅主持了當天的會議。上海國際人類表型組研究院作為IHPC秘書處組織承辦了此次在線理事會。

復旦領導中國科學家團隊初步繪製全球首張人類表型組參比導航圖

表型是生命體的生物特征🧔🏿♂️🏊🏿。表型組,是指生物體從微觀(即分子)組成到宏觀💂🏿♂️🚴🏻、從胚胎發育到衰老死亡全過程中所有表型的集合。基因(內因)與環境(外因、含環境暴露和生活方式)共同決定了表型。人類表型組計劃就是要基於“測一切之可測”的理念,對人類的各種表型進行全尺度👨🏽🔧、全周期精密系統測量,從而解析基因-表型-環境之間以及宏觀-微觀表型之間的關聯🤚,進一步破解各種表型和人類健康與疾病的關系🍈。因此🦗,國際科學界已充分認識到,人類表型組是繼基因組之後生命科學的又一個戰略製高點和原始創新源,人類表型組大科學計劃將深刻地改變生命科學領域的科研面貌,引領生命科學的範式變革。

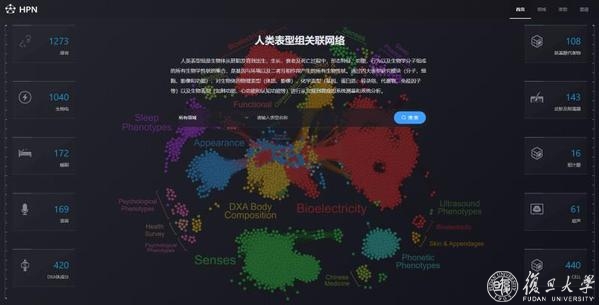

人類表型組計劃的首要目標就是要為未來的生命科學研究繪製“導航圖”🫚。這是一張什麽樣的圖呢👨🔧?中國科學院院士、万达平台校長🛌🏽、上海國際人類表型組研究院院長金力介紹↖️,人類表型組的“導航圖”就是幾萬種甚至十萬種不同人類表型之間的關聯圖。他強調🧎,“科學家們通過按圖索驥👫🏻,可以大大提高生命科學的創新效率,大大提高我們對生命現象認知的能力”。而這張“導航圖”,將為科學家未來進一步解析復雜生命系統的機理與奧秘指明新的方向💇♂️、提供有價值的線索🏋🏻♂️,是具有戰略性意義的生命科學原始創新源,有望引領新一輪健康科技與生物產業變革🧑🏿⚕️。

在19日當天的國際協作組理事會上,金力院士介紹了中國科學家團隊正在繪製的全球首張人類表型組參比導航圖的研究情況。

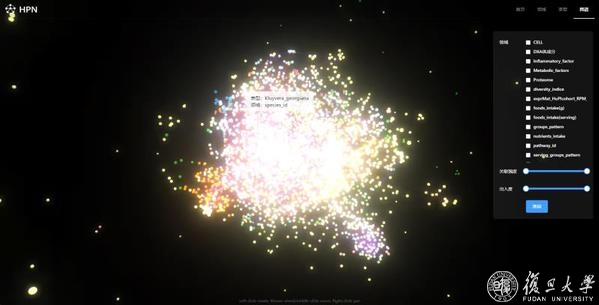

據悉,作為上海市市級重大專項“國際人類表型組計劃(一期)”的核心任務之一,依托在張江復旦國際創新中心建成的世界首個跨尺度📯、多維度人類表型精密測量平臺和自主研發的全過程🏄🏿、自動化表型組大數據平臺🐁,中國科學家從2020年起開展了“上海自然人群健康表型核心隊列研究”🏋️。截止2021年11月19日🙆♀️🧑🏼🏫,已有超過730位常住上海的20-60歲誌願者完成了在張江平臺2天1夜🩳🍟、每人測量超3萬個指標的全景表型測量🦥,使科學家首次獲得了自然人群樣本貫通宏觀至微觀尺度20余個領域類別的海量表型基線大數據💌,數據總量超過了3PB🧑🏻。經過多學科團隊對現有數據的協同分析攻關,科學家們發現了不同表型間超過150萬個強關聯👩🏼🏫,其中約39%為跨尺度關聯,且大部分關聯是科學界首次看到📖。通過這些強關聯形成的網絡🧭,中國科學家初步繪製了基於上海核心隊列的全球首張人類表型組參比導航圖♻️。目前🤬,面向科研用戶的導航圖數據庫網站已經上線公測,多支科學團隊正在從現有1.0版的導航圖中⤵️,篩選具有重大科學意義和應用價值的強關聯,開展進一步科研攻關🧑🚀。

各國科學家就人類表型組科研數據跨境共享原則達成共識

根據構想,人類表型組國際大科學計劃最終將在全球各大洲代表性人群中進行5萬人、每人10萬個以上表型指標的全景測量和超過50萬人的特定表型應用示範測量。要實現這一宏大目標,不可能全部由一個國家、一個團隊完成🤶🤵🏿♀️,一定需要全球多個團隊通過統一標準下的“分布式”協同測量與數據分享最終實現😖。因此,科研數據的跨境共享與開放是人類表型組計劃不可或缺的前提條件🔮。

19日的第三次理事會上,經過各國科學家的充分探討與協商,國際人類表型組研究協作組(IHPC)理事會就人類表型組大科學計劃下科研數據跨境共享與開放的基本原則達成共識。在兼顧安全和開放兩大精神的指引下👖,相關原則共識共有6條:

一是采納“FAIR”原則⚜️。即“尋獲性(Findability),可及性(Accessibility), 互用性(Interoperability)和復用性(Reusability)”🧈📔。這是目前全球主要科學數據共享機構普遍采納的數據共享原則標準。

二是安全合規。數據安全與合法合規是人類表型組數據共享和開放的前提。人類表型組科研數據的采集⇢、傳輸𓀌、保存、使用、分享、公開、銷毀等數據全生命周期中各階段的處理工作需要遵循當事國家和地區的法律法規。應根據數據生產者、處理者和使用者所在國家或地區的要求,滿足相應的法律和道德倫理要求🧚🏻♂️,保障當事方合法權益🦹🏼,確保人類表型組科研數據的安全共享、合法共享、規範共享。對於有關分歧,各方應以平衡、友好和基於科學的方式,協商探討務實的解決方案。

三是數據標準化。數據的標準化是國際人類表型組計劃進行數據共享和聯合科學研究的基礎👩🎤。會議確認🦗,IHPC將致力於研究和建立國際人類表型組科研數據標準化體系。協作組鼓勵成員積極推動覆蓋采集、分析、治理🤦🏼、使用、共享全周期的數據標準化工作🚴🏻♂️,共同製定相關國際標準,以促進國際人類表型組計劃更高質量的數據分享與開放。

四是分類分級。為了便於數據的分享和公開,應該將科學數據進行分類分級管理,不同類型🥋、級別的數據適用不同的分享與開放原則🦘。分類分級可以先由各國科研團隊根據科研工作的實際情況進行😒,未來協作組將致力於通過成員間協商協調💝,形成國際人類表型組數據分級分類標準體系🧕。

五是多模式分場景共享。為了更有效的進行數據共享🤛🏿,除了傳統的數據復製共享模式外🚽,協作組還鼓勵各國科研機構開展算法共享🚴🏽♀️、隱私計算、聯邦學習等多種創新數據共享模式。

六是探索最佳實踐🚵。協作組鼓勵各國科研團隊通過科研實踐參與到相關國家(地區)的法律與規則製定和實施過程中💁♂️。探索在不同國家法製背景下,實現國際科研合作與數據跨境共享的最佳實踐🐚。