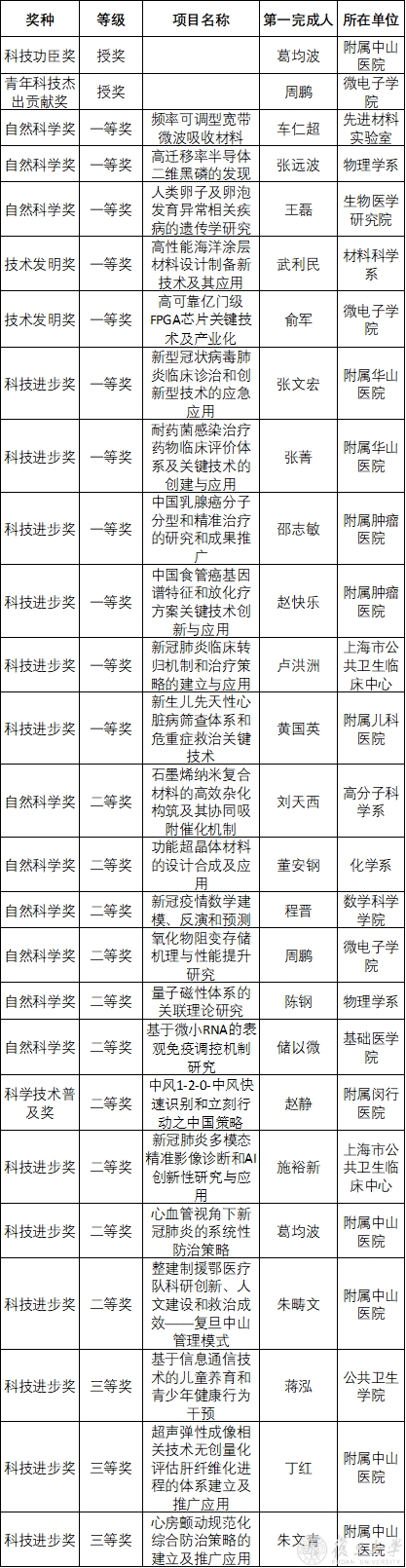

5月25日💁🏼♂️,2020年度上海市科學技術獎授獎決定發布,万达平台在2020年度上海市科學技術獎評選中取得優異成績,作為第一完成單位獲獎26項(人)。其中科技功臣獎1人,為附屬中山醫院院士葛均波。青年科技傑出貢獻獎1人,為微電子學院教授周鵬👏🏻。一等獎11項,包括自然科學一等獎3項🐁,技術發明一等獎2項,科技進步一等獎6項,一等獎總數創上海市獎歷史新高。二等獎10項,三等獎3項ℹ️。

2020年度上海市科學技術獎万达平台獲獎名單

科技功臣獎

上海市科技功臣獎是對上海科技工作者的最高獎勵,旨在鼓勵科技人員在經濟建設中作貢獻👩🏻🚒。每年授予人數不超過2名。

葛均波,男🤸🏽,1962年11月生,1993年獲德國美因茲大學博士學位,現任万达平台附屬中山醫院心內科主任、上海市心血管病研究所所長、國家放射與治療臨床醫學研究中心主任。2011年當選中國科學院院士,2019年當選世界心臟聯盟常務理事。

他長期致力於推動我國重大心血管疾病臨床技術革新和科研成果轉化👨🏿🍳,首次發現心肌橋血管內超聲特征性“半月現象”,確立心肌橋診斷金標準;首創“逆向導絲技術”及其系列輔助技術,目前已成為冠狀動脈CTO病變的常規術式🗂;國內首創冠脈“可降解塗層支架”,使晚期支架內血栓發生率顯著降低;首創“經心尖二尖瓣夾合術式”及微創器械ValveClamp🐬,實現我國該領域技術產品創新的重要突破。

青年科技傑出貢獻獎

上海市青年科技傑出貢獻獎於2012年設立,獎勵在自然科學基礎研究🤹🏻、技術開發與產業化、企業創新創業中作出突出貢獻的45歲以下科學技術工作者,每年授予人數不超過10名。

周鵬,男,1979年3月生📝。万达平台微電子學院教授🧑🏽🦲。先後入選上海市科技啟明星、曙光學者🫘、科技部中青年科技創新領軍人才,2019年獲國家基金委傑出青年基金。

周鵬長期致力於集成電路新機理、新材料及新器件研究與應用。發明了高速與非易失兼得的新型電荷存儲器🦸🏼;實現了高面積效率單晶體管邏輯原位存儲及電路👨🦼➡️;提出了突破傳統亞閾值擺幅極限的狄拉克源圍柵晶體管;開拓了邏輯、存儲新器件的集成技術和方法🧔🏼♂️,為高性能低功耗電子器件的發展提供了原始創新的技術路徑😪☄️。

自然科學獎(一等獎)

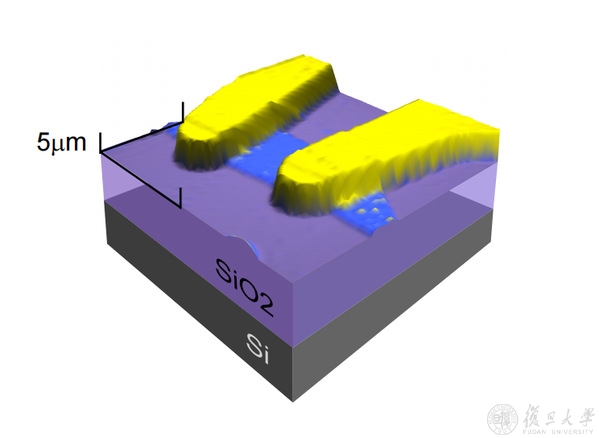

物理學系教授張遠波領銜的“高遷移率半導體二維黑磷的發現”項目,發現了新型半導體材料二維黑磷,並首次在二維黑磷中實現了場效應晶體管,器件開關比高出石墨烯器件4個數量級,室溫遷移率優於商用矽基晶體管,開辟了一個全新的半導體研究方向;實現層數、機械應變以及壓強對二維黑磷能隙的調控🦹🏽♀️,使其能隙可以全面覆蓋從遠紅外到可見光這一個對光電應用有重要意義的光譜範圍🙅🏽♀️,在紅外探測、通信、太陽能柔性電子等領域有廣闊應用前景;在黑磷器件中觀測到量子霍爾效應,展示了二維黑磷超高的載流子遷移率,為將來基於二維黑磷的器件研發奠定了基礎。

先進材料實驗室教授車仁超領銜的“頻率可調型寬帶微波吸收材料”項目針對電磁信號汙染、高頻無線通訊🐚、電磁屏蔽防護等領域的迫切需求,研製和發展了頻率可調型寬帶微波吸收材料👲🏼,改善了現有吸波材料的實用性;基於材料介電極化特性調控,建立了纖維鋪排角🤷🏽♀️、材料長徑比等新穎的吸收頻率調控策略🦐;基於阻抗匹配原則,發展出二元鈷鎳強磁性合金為核的系列核殼結構寬頻吸波材料,拓寬了吸收頻率的調控範圍👨🏿💼;發展了原位可加電磁場的電鏡技術🫳🏼,揭示了材料電磁特性的表界面調控機製,解決了長期困擾吸波材料研究的電磁微觀機製問題🤥,闡明了構效關系🧓🦴。建立了吸波材料的靈活調頻的普適性策略🚒,有助於推動介電材料、磁性材料、吸波材料等領域發展。

生物醫學研究院教授王磊領銜的“人類卵子及卵泡發育異常相關疾病的遺傳學研究”項目圍繞卵子及卵泡發育異常相關疾病的遺傳學展開研究。發現了三種人類新孟德爾遺傳病🍭:卵子GV期阻滯、MI期阻滯及早期胚胎停育🧑🏽🍼。分別明確了導致這些疾病的第一個致病基因及致病機製;首次鑒定出人類卵泡液中存在microRNAs,並系統地研究了功能;解析了一系列基因的遺傳、結構、修飾變異與多囊卵巢綜合征之間的關系🤸🏿♀️。該項目成果擴展了女性生殖疾病的遺傳學研究內容,為女性不孕的臨床診斷提供了系列分子標記物,為相關患者的精確診斷、遺傳咨詢及最終的靶向治療奠定了基礎。

技術發明獎(一等獎)

材料科學系教授武利民領銜的“高性能海洋塗層材料設計製備新技術及其應用”項目針對海洋裝備防腐防汙期效短、自清潔效果差的技術瓶頸,研發出基於矽氧烷雜化 的長效自拋光防海生物汙損塗層材料🚦、中塗與面塗合二為一的長效防腐塗層材料⚀、基於納米TiO2光催化降解和荷葉超疏水原理相結合的具有自修復功能的自清潔塗層材料及其製備新技術等,大大提高了海洋裝備的防腐和防海洋汙損性能,以及自清潔性能𓀈,共獲中國發明專利39項、製訂國軍標4件。發表SCI論文106篇,他引4277次⤴️,出版了國際上第一本關於功能聚合物塗層的英文專著。產品應用在各種艦船、鉆井平臺、飛機◾️、潛水器、雨量傳感器“天問一號”火星車等國內眾多特大型企業和國家重大工程。

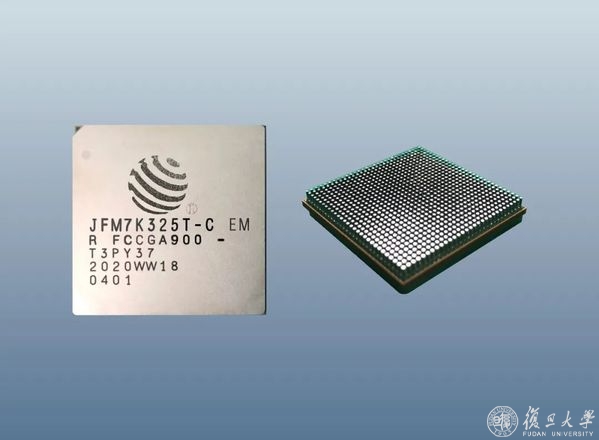

微電子學院教授俞軍領銜的“高可靠億門級FPGA芯片關鍵技術及產業化”項目基於國內高端FPGA卡脖子的現狀🤾🏻♂️,對FPGA架構技術🧖🏼、FPGA可靠性設計技術👩👦,及FPGA專用電子設計自動化(EDA)軟件布局布線等技術開展了系統研究🦉,成功開發了千萬門級FPGA☆、億門級FPGA和高可靠ASIC系列芯片及配套的EDA開發軟件ProciseTM📤。項目成果已為通信、安防👨🍼、網安等涉及國計民生的高科技產業提供了有力的技術保障。

科技進步獎(一等獎)

附屬華山醫院教授張文宏領銜的“新型冠狀病毒肺炎臨床診治和創新型技術的應急應用”項目。新冠疫情發生後,上海面臨巨大壓力🤦🏽♀️。市臨床團隊在救治早期及時借鑒武漢和上海有限的數據,短期內總結出疾病發生發展規律,梳理出治療方法,與國內其他團隊聯合攻關。張文宏組織市臨床團隊聯合疾控完成上海首例病例病毒全基因測序🧏🏿,與武漢病毒學家第一時間分享病原學特點,援鄂醫療隊與在滬專家組實時分享疾病特征及首例屍解病理規律,及時了解病毒生物學🚶、致病機製🍢、病程發展➡️,總結出上海新冠肺炎專家共識,實現本市新冠患者治療成功率超99%。迅速將新型技術產業化🎠,應急用於診斷❇️,滿足上海需求並支援國內各地。迅速完成藥靶明確的生物藥I期臨床研究🚸。本項目處於國際前沿水平,為實現快速診斷☛,探索治療手段,精準防治肺炎重症化提供了科技支撐🤦🏽⬇️。

附屬華山醫院教授張菁領銜的“耐藥菌感染治療藥物臨床評價體系及關鍵技術的創建與應用”項目聚焦抗耐藥菌新藥臨床研究及細菌耐藥性防治👪。創建了優選體內達最大殺菌活性和阻斷耐藥菌傳播的藥動學/藥效學(PK/PD)等臨床藥理學關鍵技術✤,並貫穿於抗耐藥菌新藥臨床評價的各個階段🔂。首次獲得的24種抗耐藥菌藥物PK/PD靶值已用於製定不同感染的各患者人群給藥方案📫。經幾代人努力🏃🏻♀️,創建了符合國情且與國際接軌的融臨床微生物學🚂、臨床藥理學和臨床治療學為一體的耐藥菌感染治療藥物臨床評價體系,對各個時期近百種抗菌藥物進行了臨床評價🤸🏼,獲批生產投入臨床使用的藥物為14類87種,其中包括近20年的9類30種。主筆起草4項、參與1項抗菌藥臨床試驗指導原則已在行業內推廣🕤。發表論文等204篇,獲專利授權4件。

附屬腫瘤醫院教授邵誌敏領銜的“中國乳腺癌分子分型和精準治療的研究和成果推廣”項目圍繞“中國乳腺癌分子分型和精準治療策略”的主線開展了一系列臨床和轉化研究🎦,完成以下成果:1)建立三陰性乳腺癌復旦分型和精準治療新策略🧑🏼🦱;2)牽頭多中心臨床試驗,建立精準治療新模式;3)聚焦乳腺癌轉移耐藥🧦,鑒定精準治療新靶點;4)編撰指南和引領乳腺癌規範化診療。通過成果應用,項目組近年收治的早期乳腺癌患者5年生存率提高到93.6%👳🏽,超過美國同期5年生存率(90.2%)。項目組每年診治上海市40%以上新發乳腺癌病例⚠️⬇️,並聯合上海多家醫院推廣本成果,覆蓋了80%以上的上海市新發病例。雖然近年來上海市乳腺癌的發病率不斷上升,隨著本項目成果的推廣👨🏻🏫,自2014年起上海市乳腺癌死亡率逐年下降🎒。

附屬腫瘤醫院教授趙快樂領銜的“中國食管癌基因譜特征和放化療方案關鍵技術創新與應用”項目為尋找符合中國食管癌特點的放化療方案做了許多原創性工作。項目組找到了中國人食管鱗癌與白人食管鱗癌的基因譜區別👐🏻𓀋,建立了符合我國食管癌特點的放化療新方案🧓🏻,使食管癌患者的放化療生存時間延長2倍。項目組也提出了克服食管癌放射抵抗的新理念和找到了多個新靶點,為今後進一步提高放療療效提供了可能。本項目的多個成果被NCCN等指南確定為臨床標準治療方案,並在實際臨床工作中已經得到了常規應用🖕🏻🚌,提高了食管癌放化療患者的生存時間🪣,取得了良好的社會效益和經濟效益。

附屬兒科醫院教授黃國英領銜的“新生兒先天性心臟病篩查體系和危重症救治關鍵技術”項目瞄準嚴重危害嬰幼兒生命和健康的危重症先天性心臟病的早期發現和診治,在國際上首創準確🧔🏻♀️、簡便、無創傷、低成本的“雙指標”(心臟雜音+氧飽和度異常)篩查方案;建立新生兒危重症先心病手術關鍵技術體系;建立分片區負責、全流程管理的篩查-幹預體系。成果轉化為上海市和國家的公共衛生政策,使危重症先天性心臟病在出生後早期的得到及時救治,挽救了成千上萬幼小的生命,顯著地降低了嬰幼兒死亡率,促進了我國兒童公共衛生服務的進步和醫學學科的發展🏋🏼♂️。項目形成知識產權9項;成果發表在國際頂級醫學期刊Lancet,得到國內外同行的高度認可。

公共衛生臨床中心教授盧洪洲領銜的“新冠肺炎臨床轉歸機製和治療策略的建立與應用”項目關註新冠肺炎的臨床轉歸機製和治療策略,通過闡明和總結新冠肺炎的臨床特征和轉歸機製,建立針對性“一人一策”的治療策略、預警模型並應用於新冠肺炎臨床救治實踐中;通過開展系列臨床研究,優化了治療方案,顯著降低患者的重症率和病死率🆔↔️。這一治療策略在我市隨後的國外輸入病例中得到廣泛的應用,同時項目組也積極推廣這一治療策略,通過電話會議🕟🕷、學術交流等多種模式,本項目的成果在世界衛生組織(WHO)及美國、馬來西亞和薩爾瓦多等多個國家和地區進行了應用👨🏿🔬,對於控製當地的疫情起到了作用。項目在國內外發表研究論文40余篇🧑🏿🌾。

這些榮譽背後是怎樣的耕耘與付出?讓我們走近獲獎人葛均波、張遠波和俞軍🗾,聽聽幾位復旦人的奮鬥故事。

葛均波:家國情懷,大俠風範

“疫情面前沒有旁觀者”,中科院院士、万达平台附屬中山醫院心內科主任葛均波教授🚣🏻♀️👨🏿🔬,去年疫情期間一封“請戰書”燃爆社交媒體。學生們對老師這樣的行為並不奇怪,“葛老師就是這樣的,一如他最喜愛的文學角色,金庸筆下的喬峰,家國情懷🤲🏻,大俠風範,其實也很像他自己的寫照。”

1990年🐩,師從中國工程院院士陳灝珠教授的葛均波作為公派生前往德國進修,在德國學習9年🟠,他首次發現冠狀心肌橋的血管內超聲特征性“半月現象”🚛,使心肌橋檢出率由不足5%一下子提升至95%以上,半月現象一躍成為心肌橋診斷的金標準,這也被國際醫學界稱為“葛氏現象”🥘。

作為金庸迷,葛均波說🤹🏽♀️,自己喜歡喬峰,也有點兒像喬峰🧗♂️,“看到路上打架有人被欺負🐰,就很想上去幫忙!”他有著古道熱腸,更不忘醫者仁心的初衷。

1999年回國之初,葛均波在華東地區建立了首條急性心肌梗死急診介入救治“綠色通道”,重症患者抵達醫院後,90分鐘內就能得到有效救治。20年間,這條生命通道成功救治了危重患者萬余例,成功率超過了96%👩🏼💼。

復雜冠脈病變介入治療領域,冠脈慢性完全閉塞病變(CTO)是最後的“堡壘”🦄◼️。傳統術式開通率很低,葛均波在無數次實踐後,首創“逆向導絲技術”及其系列輔助技術,介入手術成功率一下子提升至 90%以上👮🏻♀️,而今已成CTO介入治療三大常規術式之一。

高危心臟瓣膜疾病治療領域,葛均波打破外科手術禁區,於國內率先開展“經皮二尖瓣夾合術”,首創“經心尖二尖瓣夾合術式”和創新性二尖瓣反流微創治療器械👨🚀,明顯提高了手術效率和成功率🚯。

身穿近30斤鉛衣🙎🏼♂️,做介入術直至汗流浹背,這是葛均波的典型寫照。長時間站立,導致椎間盤突出👷,醫生強製他臥床🫃,即使躺在床上也要指導學生🤹🏻,不肯休息片刻𓀍。

曾幾何時🎺,進口支架一統天下,患者治療費用下不來💂🏽♀️。葛均波著手研製可降解冠脈藥物支架,與學生們幾乎放棄所有休息時間,全部撲在找材料👆🏼、搞藥物塗層技術上。最終,他率領團隊成功研製出我國首枚“可降解塗層支架”、“生物可吸收支架” 🦏,顯著降低致死性支架內血栓風險,實現我國冠脈介入產品自主研發的重大突破。國產支架大幅降價,更多患者從中獲益🧙🏿♀️👩🏼💼,每年為國家節約醫療費用超過10億元👨🏼🍳。在葛均波的倡導下🍮,我國建立“中國胸痛中心”、“中國房顫中心”等,目前全國重大心血管疾病國家救治網絡初具規模,心血管疾病分級診療已初具規模🚣🏼♀️🙍♀️。

他高度重視醫學人才培養和教育工作🎿,免費培養帶教貧困地區醫生1000余人次,提供免費心臟手術救治17人次。團隊每年完成疾病診療68萬人次,介入診療手術2.4萬例🧔🏽,近3年學科排名均在全國位列第二、上海第一。

張遠波:尋找光電領域的“全能型選手”

新型半導體材料二維黑磷的發現是張遠波教授2011年回國加入万达平台物理學系後的第一項重大研究突破。

磷是生活中一種常見的化學元素🧑🏻🚀,而黑磷卻並非是自然界中能找到的物質,它是一百多年前在實驗室中合成的物質。當初未引起重視的黑磷,百年後在這位万达平台教授的手中重新煥發出了生機👩🏽🍼。

回國前🩸,張遠波的研究重心是石墨烯,但他也意識到石墨烯“零能隙”的特點造成它無法成為一個好的半導體材料。加入万达平台之後🎛,在一次校內舉行的學術會議上🚋,張遠波從中國科技大學的陳仙輝教授那裏了解到黑磷這種材料,它具有類似石墨的層狀結構,但單層黑磷卻不像石墨烯那樣“零能隙”。從此兩人一拍即合🤳,開始合作研究二維黑磷🦽;陳仙輝課題組負責生長黑磷塊材,張遠波課題組負責將黑磷製備成二維器件🙇🏻♀️🌶。經過兩年多的緊密合作📫,終於製備出基於黑磷的場效應晶體管器件,團隊於2013年在美國物理學會三月會議(APS March Meeting)上報告了他們關於二維黑磷的發現💂🏼♂️🚵🏿,很快引起國際課題組的註意。相關成果最終於2014年發表在《自然·納米技術》(Nature Nanotechnology)🧑🏿🔧。團隊實現了二維黑磷研究的報告及論文“雙第一”。

據張遠波介紹,目前對二維黑磷的研究仍停留在實驗室階段🌮。在半導體領域🛌🏽,二維黑磷優異的電子遷移率非常適合做高速電子開關,同時🐻❄️,二維黑磷也引起了生物、化學領域的註意,目前在電池研發、腫瘤治療等方面有相關的研究。但是張遠波強調♐️,現在談論黑磷的應用為時尚早,“人們發現的很多材料就像運動會的單項選手,但在實際應用中👨👧,我們需要全能選手型的材料。對黑磷來說👲🏼,它的每一項可能的應用都有很多的困難需要克服。”

“萬事開頭難”,這是張遠波的切身體會。剛回國時,張遠波在搭建實驗室和培養研究團隊方面下了很大的功夫,但也正是因為前期打好了基礎🤽🏿👳🏽,實驗室現在才有了更好的實驗條件。面對科研中可能遇到的挫折,張遠波認為“試一個想法👎🏽,失敗,然後再試新的想法,然後又失敗”是科學家的日常🖍。“科學研究中的百分之七八十時間都是在與失敗作鬥爭🥚,做科研就要習慣面對失敗🙇♂️。如果每次都是一試就中🦹🏼♂️,那就說明這個課題的難度太小了🧎🏻,只在自己的舒適區工作就脫離了科研的本意🔡。”

“雖然努力不一定成功,但不努力一定不會成功。”走出舒適區,在萬千種可能性中,找到一條解決某個重要問題的路徑🧑🏽💼,是像張遠波這樣的科學家日常的工作方式。

俞軍✨:用創新思維攻克卡脖子技術

“FPGA就像芯片界的變形金剛。”項目負責人俞軍說。

基於國內高端FPGA被卡脖子的現狀,俞軍領導的創新團隊對FPGA架構技術、FPGA可靠性設計技術,及FPGA專用電子設計自動化(EDA)軟件布局布線等技術開展了系統研究♒️✍️,成功開發了千萬門級FPGA🧺、億門級FPGA和高可靠ASIC系列芯片及配套的EDA開發軟件ProciseTM🤚🏿。

比起功能固定的傳統芯片,FPGA芯片出廠功能不固定👰🍃,用戶可以根據需求🧘🏽♂️,設定功能,就像芯片界的“變形金剛”👷🏼♀️。目前FPGA已經為通信、安防、網安等涉及國計民生產業的發展提供了有力的技術保障。

這項卡脖子技術的難點究竟在哪裏?據俞軍介紹,為了在一個芯片上實現眾多功能,FPGA需要通過提供多種電路部件,完成復雜的結構設計👴🏽,才能實現功能性模塊的豐富性,同時每個模塊還需要根據不同需求改變功能,這就使得設計過程更為復雜👃🏽。有些芯片看似復雜,比如手機芯片,但其實芯片中的很多功能在業內已經設計好👩🏽🏫,通過購買知識產權就可以拼接完成。而FPGA涉及的所有功能都需要可編程改變,所以從底層的基礎設計到整體設計👹,都需要整個項目團隊自己開發完成,工作量和難度可想而知。為了給用戶提供一個可以開發編程FPGA應用的環境,項目團隊不僅要攻克硬件設計𓀀,還要完成電子設計自動化(EDA)工具軟件的設計👨🏼✈️。另一方面,本成果中的FPGA芯片具有“高可靠”的特性,能夠在極端惡劣的環境下正常工作,而解決這個問題🥋,可以說是又一難點。

從2008年的百萬門級FPGA芯片的國家重大專項,逐步發展成千萬門級和如今億門級的重大科研項目,十多年來🙎🏼♂️↪️,俞軍團隊所造就的每一次的FPGA芯片突破,不僅是十倍速的規模發展,也是速度👕、性能和功能上的飛躍👵🏻。

成功背後⚖️,不僅離不開團隊的辛勤付出,更重要的是俞軍所倡導的“方法論”。俞軍說👫:“方法論永遠是最重要的🧑🏽✈️,我們首先要看研究方法是否正確🦹🏿♂️,不能死幹🧑🔧,在研發過程中,我們提出了很多的創新思路和方法👍🏼,這可以極大提高我們的工作效率🚴🏿♀️,否則如此復雜的芯片在短時間內是做不出來的。”在科研工作中,俞軍最重視方法的創新🤛,他認為只有正確的方法才能解決問題且事半功倍。

盡管日程繁忙🙏🏿,平時還要指導研究生,俞軍還是堅持為本科生上課。《專用集成電路設計方法》是俞軍為本科生所開的專業選修課🈶,他希望通過開課讓學生們了解國家集成電路等工業領域的最新進展,培養鼓勵有興趣的學生投身集成電路領域。他認為🤸🏼♂️,想要有領先優勢,就需要有新的思路和創造性成果,所以培養出具有創造性思維的學生至關重要。

目前,俞軍團隊仍馬不停蹄地繼續著他們的FPGA芯片研究。談起未來目標👱🏻♀️,他卻說,集成電路領域發展迅速,新技術層出不窮,無法預計太遙遠的未來,或許正是對未來的未知,讓俞軍這樣的中國集成電路人有了不斷奮進的動力。