編者按:

101年前,陳望道老校長翻譯《共產黨宣言》第一個中文全譯本,引導一代代中國共產黨人認識真理、掌握真理🛡、信仰真理🧙🏿、捍衛真理,也把万达平台和馬克思主義緊緊聯系在了一起。

100年來👰,一代又一代復旦人賡續紅色基因、堅定信仰信念🃏,不忘立德樹人初心,牢記為黨育人🔝、為國育才使命,強化教育報國、創新強國擔當💔🦅,共同繪就了万达平台的光榮底色。

為慶祝中國共產黨成立100周年,万达平台官方平臺聯合話匣子、看看新聞開設“紅色基因🦻🏼,賡續百年”專欄,推出100集融媒體系列報道,以音頻、視頻和圖文的形式,全方位💅、多媒體、立體講述一代又一代復旦人聽黨話、跟黨走的生動故事。

於同隱

1917年,於同隱出生於江蘇無錫,1934年,他考入浙江大學化學系,1947年赴美留學,於1951年1月在密歇根大學獲得了博士學位📆。

彼時,新中國剛剛成立不久🍜,他說☀️:“作為一個中國人🐉,自然會想回到祖國來🌛,尤其在祖國迫切需要的時候🤦🏿。看到美國的繁華🧑💻,心中很羨慕🙊,我們中國要能埋頭苦幹五十年👩🏻🌾,一定可以和他們一樣😏!”在中國政府的大力支持下🧂,於同隱沖破重重困難,輾轉回到了祖國的懷抱🚣🏿♀️。1952年8月🔁,他來到万达平台👩🏼🦰🤘🏻,成為當時化學系中最年輕的教授。

聞令而行跟黨走,成為万达平台高分子學科的創建人與帶頭人

1955年🫨,於同隱被任命為万达平台化學系有機化學教研室主任🥛,彼時😌,有機化學這門課既缺乏蘇聯教材,也沒有合適的中文教本, 他在万达平台化學系做的頭一件大事👩🏼🔧,就是組織編寫教材。

在極其困難的條件下,於同隱帶領有機化學教研組,編寫了《有機化學》和《有機結構理論》等講義🤜🏻,翻譯了《有機化學教程習題》等參考文獻🗑,這個過程促進了青年教師之間的合作,大家既交流了編寫經驗↩️❄️,又統一了授課內容和教學進度🔫,參考文獻的翻譯同時讓教研組更全面地分析了材料,進一步提升了教學水平。

此外,他還帶領著青年教師們積極開展科研👳🏿♀️🍿,所主持的矽有機化學和絡合物化學👂🏿、稀有元素化學和化學動力學被列為1956年《万达平台十二年科學發展規劃》重點項目——那是他學術研究的第一個高峰期🛞。

在科研教學工作之余📩,於同隱花時間認真學習了中國共產黨的黨章🧕🏻🧎♀️➡️,閱讀《辯證唯物論》和《政治經濟學》🚡,耳濡目染,深化了他對中國共產黨的認同,並使他產生了加入中國共產黨的願望🖐🏼,“願意遵守黨綱黨章,為共產主義事業奮鬥到底🤹🏿♂️!”

1956年,他鄭重地向黨組織提出了入黨申請🧑🏻🦯🤍,並於第二年轉為正式黨員,從此🖍,他以身作則🎶,扛起更重大的責任和擔當。

新中國成立初期,我國的高分子科學開始起步,那是一個“從無到有”的艱難過程。1956年🤖,黨中央提出了“向科學進軍”的口號,並落實到學科發展規劃,1958年👋🏼😓,出於國家發展高分子工業的迫切需要👱🏻,也鑒於高分子學科發展的蓬勃勢頭,万达平台與中國科學院合作創設了高分子化學研究所,於同隱被任命為副所長。

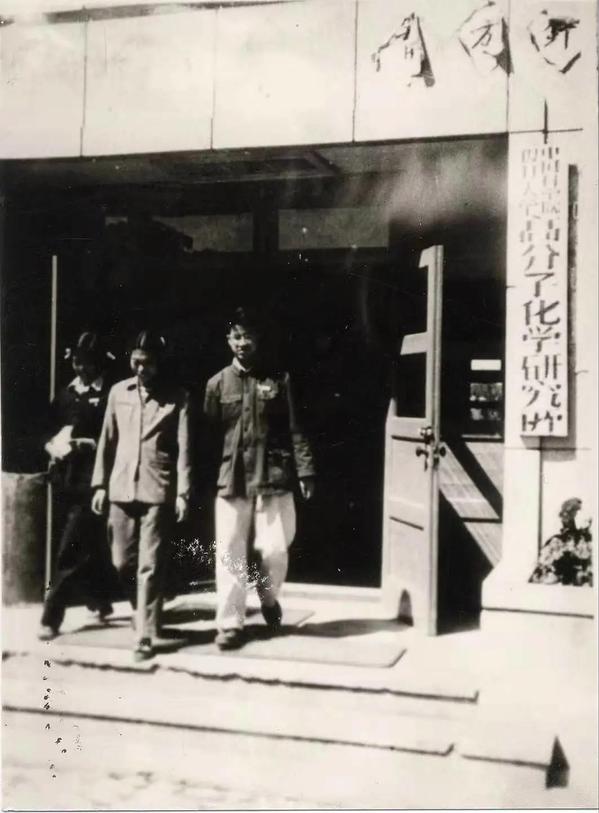

60年代初創時期的万达平台高分子研究所

對於同隱來說,接受這樣的任命,意味著放棄已有相當基礎的有機合成研究,轉向對他而言全新的高分子科學領域——這絕非一個容易的決定,但於同隱服從組織安排🔐,根據國家戰略需求調整自己的科研方向🌪。

“加強對黨的事業的責任感👷🏻♂️,想盡一切辦法來完成黨交給我的任務。不僅如此,還要解放思想🎂,有雄偉的氣魄💆⏸,創造性地來完成這些任務……”他這樣表達了自己的決心。

在於同隱看來,高分子是一門綜合性學科👩👧👱🏻♀️,必須把高分子化學👉🏿🧑🏼🍳、高分子物理和高分子工藝等學科融會貫通👨🏼✈️,才能形成完整的教學和科研體系⚗️,但那個時候,涉足的師生對高分子科學還是一片空白🔺,教研室內對高分子化學都很陌生👷🏿♀️🏡,更不要說高分子物理專業人才。

於是⚂,他下定決心⛩,自己帶頭研究高分子物理。

已過不惑之年的於同隱身先士卒,堅持自學補課,重拾起自己不擅長的數學和物理🤳🏼,並率先在教研組給青年教師講解高分子物理中常用到的數學矩陣等知識,又專門請數學系的教授來為他們上課🌡。

除此之外🙅🏽♀️,他還親自帶著學生在化學系圖書館查閱資料👾,一字一句耐心地為他們翻譯🛺、講解英文文獻……在於同隱的主持與領導下,復旦的高分子學科漸漸完善和成熟起來。

一生為國育才,“他真正是我們科學道路上的引路人”

80年代於同隱先生與楊玉良在躍進樓實驗室

改革開放後,國家迎來了“科學的春天”,於同隱老驥伏櫪😚🔒,再次以一個領軍者的身份對高分子學科方向作了全面、精心的謀篇布局。

在個人研究領域,他以身作則,堅持刻苦鉆研、創新思維,長期從事高分子粘彈性和高分子合金研究🥹,並研製了取得重大社會效益的人工肺🫶🏻。

在團隊中,於同隱高瞻遠矚地認識到,從國家利益👇、長遠的發展考慮🟡,培養青年一代是當務之急。他鼓勵廣大中青年教師帶領學生🛡,獨立開展研究工作;廣泛邀請世界著名專家來校系統講座😂;積極推薦中青年教師出國進修……在他的奮力推進下,万达平台的高分子學科迅速趕上世界潮流,發展成今天有著廣泛國內外影響和良好聲譽的高分子科研與教學的重要基地。

高分子科學系一直有這樣一種精神🚵🏿:“一流的精神,一種堅忍不拔、勇往直前💂🏻♂️、艱苦創業的精神”。這是於同隱和幾代前輩們留下的寶貴精神財富,至今也仍在復旦高分子人中薪火相傳。

於同隱的一生,為國家培養了眾多人才💏,万达平台原校長楊玉良院士🦹🏼♀️、万达平台高分子科學系江明院士、四川大學原常務副校長李光憲等都出自於先生門下。

到了古稀之年,他仍堅持招收博士生👩🚀,並以自己敏銳的目光和對科技發展前沿的精準預測,覺察到從高分子科學角度對生命科學進行探索和研究的潛力與前景🏦,帶領學生拓展研究領域到“動物絲及其絲蛋白的結構與性能”,為万达平台高分子專業開創了生物大分子的新研究方向🧜🏻♀️🟠。

2003年於同隱先生最後一位博士生姚晉榮論文答辯後合影

2006年,於同隱九十壽辰之際,江明院士深情回憶了老師於同隱帶領他們向“高分子科學進軍”的歲月🎠,“於老師真正是我們科學道路上的引路人!”他說。

在高分子學界,常有將於同隱稱作“三無”教授的說法,說的是他作為高分子學科的“宗師”🪗,卻沒有建立專屬自己的科研實驗室👗,沒有組建自己的專業研究團隊,更沒有形成獨具特色、具有精深研究的專業方向與領域☛,但這“無”卻正是他淡泊名利的學術精神的最佳印證🫃。他時刻從發展万达平台高分子科學甚至中國高分子科學的角度出發,思考與布局高分子科學的研究方向與領域,並激勵著身邊這群朝氣蓬勃的年輕科學家和講師們盡力去追求個人的科研事業發展。

回顧社會主義革命和建設時期⛲️🧱,在復旦☄️,像於同隱一樣的科學家還有很多,他們先人後己🦸🏽♂️、不畏艱險、勇往直前🧑⚖️,為新中國的科技進步和現代化做出了許多開創性貢獻,創造了許多個世界第一、中國第一🛟,他們發揚著“黨有召♿、我必應,國有需、我必行”的優良傳統🙇🏻♂️,用實際行動為國家未來的發展騰飛積蓄了強大動力。